Alguien por quien siento una gran estima me pregunta qué puede decir el psicoanálisis sobre el supremacismo, el fenómeno actual cuyo ascenso nos inquieta. El pensamiento actual tiende a oscurecer la importancia de la lucha de clases, que sigue tan vigente como en la época en que Marx la señaló como motor de la historia, solo que sus expresiones han variado. El supremacismo es la forma contemporánea de la lucha de clases, con la salvedad de que no se trata solo de un combate que se juega en el terreno de la economía. Se necesita una ideología. Y las ideologías se asientan en un discurso capaz de conmover la confluencia del inconsciente y el goce del cuerpo.

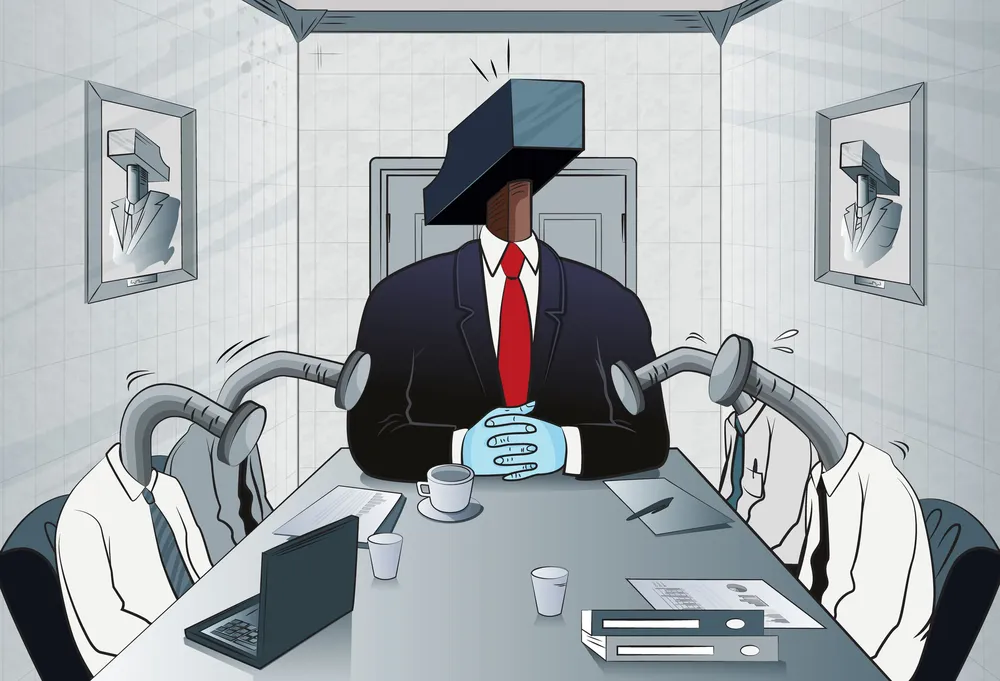

El supremacismo, como ideología que infunde no solo el odio sino también la mortificación, la cosificación y humillación del semejante, es un fenómeno donde el sadismo destaca como pulsión dominante. Para el supremacista no es suficiente con obtener un provecho económico. Necesita satisfacer el deseo perverso de perseguir todo aquello que podemos situar en el conjunto de las “comunidades castradas”. Me permito inventar esta clasificación para incluir en ella a las mujeres, los colectivos LGTBI, los emigrantes, los sin papeles, los enfermos, los pobres, los jubilados. En síntesis, todos los entes que están marcados por una carencia. Esa carencia es común a la condición humana, pero la práctica del supremacismo consiste en señalarlas como un rasgo de inferioridad.

Las “comunidades castradas” no son una minoría. No lo son ni las mujeres ni los pobres, para tomar solo dos elementos del conjunto. El supremacista desprecia a esas mayorías, mientras respeta a los que considera sus iguales. Para entender la fraternidad perversa de los supremacistas es necesario recordar que en el texto El malestar en la cultura, Freud habló del “narcisismo de las pequeñas diferencias”, la hostilidad que enfrenta a dos colectivos, no por sus disimetrías culturales, religiosas o económicas, sino todo lo contrario. Es la excesiva semejanza la que convierte a cada uno en espejo del otro, en el cual se refleja el goce irrepresentable, incognoscible, rechazado, que cada cual lleva en sí mismo y proyecta en su oponente.

Recordemos con Freud que un semejante (frecuentemente la madre o quien cumple esa función) fue el primer objeto de satisfacción, su primer objeto hostil y su única fuerza auxiliar en los orígenes del sujeto humano, que depende de la respuesta del otro a sus demandas para subsistir. Es en relación a ese semejante cargado de una intensa ambivalencia como el ser hablante aprende por primera vez a reconocerse. Ese semejante será a su vez reconocido, objeto de una investidura amorosa y sexual, pero conservará también esa porción de extrañeza, ese carácter ajeno y rechazable grabado en los tiempos más primarios de la constitución del sujeto. La relación con los otros está condicionada por el principio del placer, que a su vez da forma a los juicios que nos formamos del mundo exterior.

El objeto de nuestros deseos es a la vez bueno y malo, amigo y enemigo, familiar y extraño. Nuestras elecciones están condicionadas por eso, pero al mismo tiempo deben llevarse a cabo en el terreno del principio de realidad, que Freud califica de “creencia”. Resulta impactante que la realidad, el mundo psíquico del que el psicoanálisis se ocupa, sea una creencia. Sin embargo, el complejo mecanismo de la creencia es lo que, en definitiva, modula toda nuestra captación de lo real.

El ataque al Capitolio de Washington se desarrolló en el campo de la realidad, pero su motor fue encendido por un discurso que supo interpretar los deseos sádicos de los supremacistas. Donald Trump es el intermediario entre las masas y una minoría que no solo acumula el poder económico, sino que ha instalado en el mundo actual una diferencia sin precedentes. Es el narcisismo de las grandes diferencias ejercido por un puñado de sujetos cuya avidez de sangre no puede entenderse como simple deseo de acumular más capital. Es sobre este punto crucial, esa incógnita crucial que subsiste --pese a todos los intentos sociológicos de darle sentido-- que el psicoanálisis puede arrojar alguna luz nueva.

El descubrimiento de Freud en lo tocante a la ética --y que lo distingue de todo aquello que al respecto fue dicho desde Aristóteles-- es que el fundamento de la ley que instituye a la civilización es la prohibición del incesto. Todo el orden legal de cualquier cultura se deriva de esa interdicción originaria. Es lo que distingue a los seres humanos de los animales. La prohibición del incesto significa algo que incluye por supuesto la interdicción a gozar de la madre, pero que al mismo tiempo va más allá. La madre es lo que representa la cosa que, en el camino del hombre tras la realización de su deseo, funciona como límite, como desvío, complicación, tensión y transgresión. Y da fundamento a su posición ética como sujeto. Como tal, hay un límite que a cada sujeto le está vedado franquear, aunque en el fondo de su inconsciente, lo desee. Ese límite es lo que a lo largo de la historia de la humanidad, con toda su carga de grandeza y horror, ha servido para orientarnos en la desesperada búsqueda de sentido.

Pero algo ha cambiado en las últimas décadas. Algo que el supremacismo representa como figura ejemplar. Ese límite, esa Cosa a la que no podemos aproximarnos sin deslizarnos por el camino hacia la extinción de toda realidad humana, comienza a disolverse. Lo político es ahora la expresión del cumplimiento del incesto como máximo desafío a la ley del hombre, la ley que hasta ahora regía nuestra condición. La ilegalidad se naturaliza, se convierte en la norma. El incesto es, por así decirlo, el asesinato de la palabra. Muerta la palabra, el mundo está entregado al canibalismo.

Por Gustavo Dessal * Psicoanalista. Miembro de la AMP. / P12

Ilustración: Getty Images