En una escena que recuerda más a la fiebre del oro que a los fríos pasillos de Wall Street, los mejores cerebros del mundo cuantitativo están abandonando la vieja frontera financiera y corriendo hacia una nueva: la inteligencia artificial. Si antes ser fichado por un banco de inversión era la culminación de una carrera académica brillante, hoy lo que se cuece está en otro sitio. Y no es sólo cuestión de moda o de una disrupción tecnológica más: estamos asistiendo a un cambio estructural en el reparto de poder global entre industrias. La ciencia ha vuelto, y lo ha hecho montada en una GPU.

Bloomberg lo contaba hace unos días (enlace sin muro de pago): en la azotea de un bar del Lower East Side, ciento cincuenta jóvenes quants brindaban con canapés cuando los reclutadores de Anthropic les susurraron la nueva promesa: «olvidad los mercados; venid a construir la máquina-dios». El encuentro, replicado posteriormente por OpenAI y Perplexity en Londres y San Francisco, condensa el viejo sueño americano de cambiar de frontera: abandonar un Wall Street que ya conocen para colonizar la tierra virgen, y mucho mejor capitalizada, de la inteligencia artificial. Les ofrecen salarios de siete cifras, paquetes de stock options astronómicos y, sobre todo, algo que la banca perdió hace tiempo: la sensación de estar construyendo el futuro. Es la gran revancha de los cerebritos, de los que en el instituto hacían los deberes por gusto y sabían integrar antes de aprender a bailar.

Detrás de las copas hay cifras: hasta un 50% más de compañías tecnológicas preguntan hoy por perfiles con fuerte bagaje cuantitativo, porque reducir microsegundos en un algoritmo o exprimir un vector de embeddings exige la misma puntería estadística que arbitrar spreads bursátiles. La cultura de «social hours» con quants, sin cláusulas de no competencia y con stock options, es la versión 2025 del cartel de «se buscan ingenieros» que antes se colgaba en Silicon Valley. Y el dinero respalda la épica: paquetes multimillonarios para analistas con apenas dos o tres veranos en Jane Street o Citadel, bonos de ocho cifras y equity que, en un exit temprano, supera varias veces la suma de los bonus que dejó atrás el candidato. Mid-levels seducidos con cheques que hubieran sido impensables en 2023, mientras Meta u OpenAI encabezan el «shopping spree» con ofertas que dejan temblando a los head-hunters de Manhattan.

Lo más fascinante, sin embargo, es el carácter global de esta estampida. Desde Texas, una conocida me contaba ayer cómo las entrevistas con jóvenes quants chinos se han multiplicado exponencialmente. Llegan con una formación matemática y estadística impresionante, con doctorados en física, algoritmos o álgebra computacional, y una ambición voraz. Se están convirtiendo en uno de los grupos más codiciados del mercado, hasta el punto de que algunas startups luchan a dentelladas por ficharlos. Muchos son hijos de la brutal competencia académica china, de un sistema educativo que convierte la excelencia en tabla de salvación. Y ahora, con un inglés razonable y un modelo en PyTorch debajo del brazo, son las nuevas estrellas del espectáculo. La mitad de los investigadores de inteligencia artificial del mundo son chinos, y la brecha tecnológica entre ambas potencias se mide ya en plazos de tres a seis meses.

No solo llegan a los cubículos, también al consejo de administración. Johnny Ho, cofundador de Perplexity, o Mark Chen, flamante Chief Research Officer de OpenAI, ejemplifican la progresión meteórica de directivos con raíces chinas y ADN cuantitativo. Su ascenso ilustra que, en la inteligencia artificial, saber derivar una cota de probabilidad pesa más que cualquier pedigree corporativo tradicional. No es casualidad: son perfiles con formación técnica, mentalidad orientada a producto y una tolerancia al riesgo muy superior a la media. Representan ese punto de encuentro entre la élite académica y la cultura startup. Y ese cóctel, en tiempos de disrupción, resulta imparable.

El caso DeepSeek lo confirma: un fondo cuantitativo chino recicló diez mil GPUs y un pelotón de recién graduados para lanzar un modelo que rivaliza con los mejores de Occidente. El mensaje es el mismo que oímos en Texas: donde hay hard science, hay poder.

Mientras tanto, las grandes ligas del talento técnico han cambiado de camiseta. Ya no miran a Silicon Valley como destino final, sino como plataforma de lanzamiento. Los científicos más respetados del momento no visten bata blanca, sino sudaderas con logos de unicornios tecnológicos. Y su cotización, literalmente, se ha disparado: hay investigadores de IA cobrando más que muchos jugadores de La Liga o de la NBA: el científico‐estrella se ha convertido en el nuevo deportista-estrella: contratos cortos, upside ilimitado, y la promesa de cambiar el tablero global. La comparación puede sonar frívola, pero es profundamente reveladora. Por primera vez en décadas, los cerebros cotizan más que los músculos.

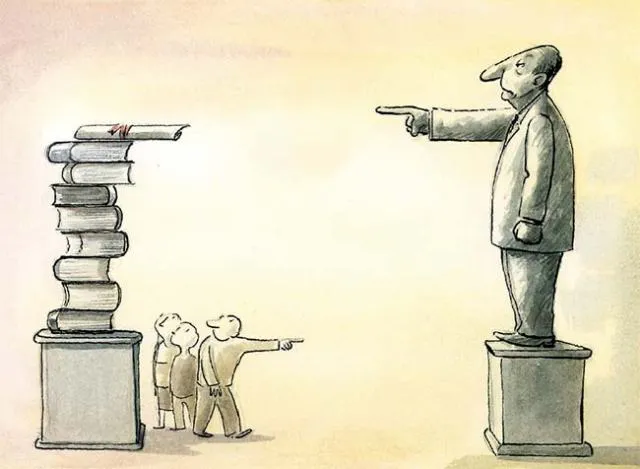

Esta nueva fiebre del oro no sólo está redefiniendo las trayectorias profesionales. Está dejando también un mensaje rotundo a los gobiernos y sistemas educativos: no basta con fomentar vocaciones tecnológicas de forma simbólica o anecdótica. Hace falta una apuesta decidida, sostenida y estratégica por formar ejércitos de mentes analíticas. Porque el futuro, nos guste o no, será diseñado, gobernado y monetizado por quienes sepan traducir problemas complejos en modelos computacionales eficientes. Es decir, por los que hablen el idioma de la ciencia.

Países como China lo entendieron hace tiempo. Otros, como India o Corea del Sur, están acelerando su transición. En Europa, seguimos celebrando logros individuales mientras desmontamos las estructuras que los hacen posibles. Y en España, aún confundimos la excelencia con el elitismo y la inversión con el gasto. Si no corregimos eso, no será por falta de talento, sino por ceguera estratégica. Todo esto debería servir de toque de corneta para los responsables educativos: un informe del NITRD advierte que, sin un plan agresivo para multiplicar vocaciones STEM, Estados Unidos (o España) se arriesga a perder la carrera por el talento más estratégico desde la era nuclear. Necesitamos legiones de jóvenes que amen la estadística, la teoría de colas y el álgebra lineal tanto como otros aman el balón. La nueva frontera no espera.

El momento actual es único. Nunca antes fue tan claro que tener una base sólida en matemáticas, física o estadística podía ser la puerta a un impacto global. Estamos viendo cómo la inteligencia artificial no sólo reconfigura industrias, sino que revaloriza los cimientos de la formación científica. Y eso es algo que debería hacernos replantear muchas cosas: desde la manera en que orientamos a nuestros hijos, hasta cómo entendemos el papel de la educación pública en la competitividad de un país.

Así que sí, es tiempo de abandonar la vieja frontera. La nueva ya está aquí, y no tiene caminos trazados. Pero eso sí: si quieres cabalgarla, mejor que sepas álgebra lineal.

Nota:https://www.enriquedans.com/