En el intercambio de correspondencia que en los años de entreguerras mantuvieron Albert Einstein y Sigmund Freud, el psicólogo se mostró mucho más pesimista que el físico en cuanto a la posibilidad de erradicar las guerras. Freud confesaba su envidia a Einstein, dado que este último, como físico, tenía una autoridad científica que no lo alcanzaba a él como psicólogo, al punto que cualquier ignorante se atrevía a opinar contra su obra. En verdad, tampoco Einstein fue invulnerable a los múltiples ignorantes que pululan por el mundo.

A casi cien años de distancia y, habida cuenta que el siglo XX protagonizó más de doscientas cincuenta guerras, una pluralidad de genocidios y crímenes contra la humanidad y otras aberraciones y el siglo XXI hasta ahora no parece apartarse de ese camino, ese diálogo sigue abierto, más allá del agotamiento de la existencia terrena de sus protagonistas. Los pesimistas no tienen más que repasar esos crímenes para plegarse a Freud, compartan o no las razones científicas de su pesimismo.

Cabe pensar que Einstein avizoraba el terrible desarrollo cercano de la tecnología de destrucción masiva, materializado en pocos años, siendo hoy la acumulación de armas nucleares uno de los peligros de extinción física de la humanidad. Freud, que nada sabía de física –como dijo en el único y amigable encuentro personal que tuvieron- se basaba en su ciencia. Por esos años, el nazi Carl Schmitt sostenía que la esencia de la política era la construcción de un enemigo al que aniquilar; hasta hoy lo siguen muchos que por pudor omiten su cita. No son muy ajenos a los argentinos los impulsos a la aniquilación de la propia descendencia del enemigo, con el robo de niños, justificado en su momento por una supuesta jueza de menores.

En su tiempo, ninguno de ambos genios atisbaba otros peligros no menos graves, igualmente resultado de la tecnología y del propio sistema capitalista liberado de todo control político. No hubiesen sospechado que llegaría un día en que enormes corporaciones transnacionales tuviesen más ganancias que el PBI de muchos países y que su poder sometiese a los propios políticos del norte, suprimiendo todo límite político a la natural infinita apetencia de ganancias del capitalismo, ahora por entero desbocado.

Tampoco los dos genios percibieron el peligro de la destrucción del medio ambiente que, si bien es un proceso de degradación y muerte que se remonta a la aparición del ser humano en el planeta, a lo largo de la historia fue acelerando su ritmo letal hasta llegar a una progresión geométrica en el siglo XX, con el rapidísimo incremento de la extinción de especies animales y vegetales, el aniquilamiento de los ecosistemas, el calentamiento global, el debilitamiento de la capa de ozono que desde millones de años protege al planeta de los rayos ultravioletas solares, la notoria reducción de la biodiversidad, el aumento de la desertificación con el consiguiente desplazamiento de poblaciones, y podríamos seguir enumerando desastres.

Entre otras muchas cosas, es sabido que el presupuesto militar mundial de un año sería suficiente para resolver el problema del hambre en todo el planeta; que el actual capitalismo sin control político llevó a la financiarización de la economía, lo que endeuda a pasos agigantados a los países del sur, que para pagar deben explotar sus recursos con creciente degradación del medio ambiente; que los pesticidas acaban con la fauna menor, incluso con los insectos indispensables para la polinización y consiguiente producción de nuestros alimentos; que las selvas se van reduciendo, los reservorios de biodiversidad van achicándose; que diversos organismos internacionales hacen tímidos llamados a la moderación, pero desde la cumbre de Rio de Janeiro de 1992 hasta hoy no se recogen más que fracasos en la realidad; que se reitera la expresión desarrollo sustentable, que nadie sabe muy bien qué es; que es de toda evidencia que esos organismos tampoco tienen poder para detener las guerras en curso; que las guerras incrementan enormemente el deterioro de los ecosistemas; que incluso la experimentación bélica en las potencias deteriora sus propios territorios; y un largo etcétera.

Parte de ese etcétera es algo que no sabemos y se discute: ¿Podrá moderarse el capitalismo y volver a ser limitado por la política? ¿Será el capitalismo incompatible con la supervivencia humana en el planeta?

Si bien los científicos advierten en todos los tonos el peligro, los adoradores del dios-mercado esparcen e inhalan incienso y lo niegan, hasta que alguna evidencia los obliga a aceptarlo, en cuyo caso atenúan la gravedad y prometen una solución tecnocrática, de momento al menos propia de la literatura fantástica de la más exquisita y exuberante imaginación. Así, a partir del ADN petrificado, volveremos a ver mamuts y otros animales. La tecnología permitirá alimentar sin problema a los diez mil millones de habitantes del planeta que se calculan para mediados de este siglo. No faltan otros que van más allá y presagian que su minoría privilegiada se transmutará en cyborns o en poshumanos inmortales que irán a poblar algún planeta a miles de años luz del nuestro.

Otro dato que no cabe olvidar -no menor, por cierto- es que, después de miles de años, nuestros jefes de manadas se reunieron el 1948 para declarar que todos los humanos son personas, o sea, que todos los humanos son humanos, lo que no necesitaron los individuos de ninguna otra especie para reconocerse entre ellos. Pero lo cierto es que en gran medida eso queda hasta ahora en el papel del deber ser jurídico, que no se transforma mecánicamente en un ser fáctico.

Creo que, de haber continuado hasta ahora el cambio de correspondencia de hace casi un siglo, el físico hubiese debido darle la razón a don Sigmund: la humanidad parece sufrir una patología (o psicopatía) de agresividad suicida. Es innegable que seguimos siendo la especie más agresiva y gratuitamente destructiva tanto entre nosotros como para las otras especies (intra- e interespecíficamente).

Lo que hace un siglo tenía cierta importancia en vista de los peligros que se avecinaban, ahora sería una discusión de valor muchísimo más vital, porque nos aproximamos aceleradamente al riesgo de puntos de no retorno, sin contar con que algunos ya los hemos superado, como la eliminación de miles de especies y otros daños que no son recuperables, sin contar con los que, aun siéndolo, demandarían varias generaciones hasta ser parcial o totalmente recuperados.

Aunque pocos se animan a decirlo claramente, es menester perder todo temor y sincerar la naturaleza de lo que se discute: se trata nada menos que de nuestra especie. ¿Qué somos?

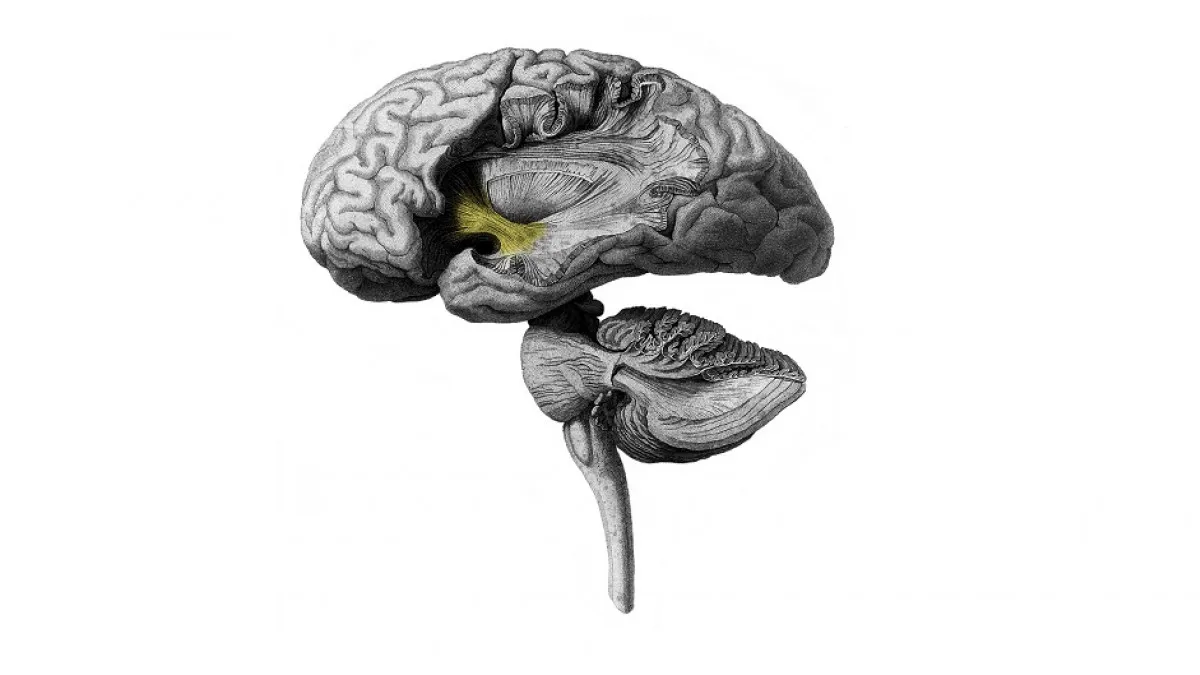

Es claro que somos animales, menos de un 2% de nuestro ADN nos distingue de los homínidos más semejantes a nosotros. En ese menos del 2% va nuestra capacidad de lenguaje simbólico, que es lo que en este momento me permite escribir y suponer que alguien leerá lo que escribo. ¿Esta diferencia es un privilegio o un accidente nefasto de la naturaleza? ¿Somos una especie privilegiada o una célula loca del planeta? No nos engañemos: esta es la verdadera pregunta.

Todo indicaría que don Sigmund lleva las de ganar a juzgar por los datos presentes. No obstante, debemos reflexionar acerca de que las instituciones que condicionan esta horrorosa y letal realidad también son obra humana, es decir, que hay una base institucional de agresividad inmoral sobre la que se asientan las inmoralidades parciales. Esto los admiten y expresan muchos protagonistas de nuestro actual momento mundial, algunos otrora ideológicamente antagónicos e incluso denunciando esa base institucional inmoral desde perspectivas absolutamente incompatibles.

Si hubiese un elemento natural o genéticamente psicopático en el ser humano, esta percepción por parte de muchos protagonistas del presente, incluso desde esas posiciones ideológicas incompatibles, no tendría una explicación o, al menos, esta sería bastante difícil: sería menester probar que esos protagonistas son anormales. Por ende, es razonable pensar que lo psicopático no es natural en nuestra especie, sino creación de una desviación cultural y civilizatoria grave del poder planetario, de vieja data, pero que se aproxima a su punto extremo en nuestros días, demandando un cambio civilizatorio.

Movimientos feministas que ven en el patriarcado el origen de la agresividad patológica de la humanidad que alcanza ahora un nivel de máxima gravedad; las diferentes variables del pensamiento verde (al menos cuando no se pierde en confusiones); la reivindicación de las cosmovisiones de los pueblos originarios, respetuosos de sus ambientes que les permitieron la subsistencia; los movimientos y en general el pensamiento descolonial; la revisión de la historia mundial relatada desde el Sur; y, lo que no deja de llamar la atención, las religiones: no solo las grandes religiones monoteístas, sino también los múltiples sincretismos de nuestra América.

Es obvio que ninguna concepción creacionista puede admitir que un Dios nos haya creado para divertirse viendo cómo nos destruimos y, menos aún, que nos haya hecho a su imagen y semejanza. Pero, aunque no se crea en un Dios personal, es poco racional pensar que la energía cósmica –la naturaleza si se quiere- se haya enroscado para producir una especie animal psicopática y suicida, es decir, para producir una maldad cósmica.

Descartado el pesimismo de atribuir la psicopatía política y económica de nuestro mundo a un defecto natural o genético de la especie, me inclino a creer que estamos vivenciando algo así como aquella huelga de la noósfera que vaticinaba Teilhard de Chardin, es decir, una huelga de la inteligencia, que intenta ocultarnos que somos libres, no para ganar más explotando a los otros en pos de una acumulación de riqueza que no gastaremos ni viviendo cien vidas, sino libres para decidir nuestro destino como especie. No se trata de un optimismo superficial, cuando vemos que desde muy diferentes cosmovisiones y perspectivas ideológicas se producen coincidencias otrora inconcebibles.

Sin duda, pese al panorama general, algo raro, singular y positivo está pasando en el mundo. Hace pocas décadas hubiese sido muy difícil imaginar un Papa del Sur que expresase un pensamiento renovador de la Cristiandad –que para nada agrada a los poderosos-, que impulsase el diálogo interreligioso y que, además, escribiese palabras tan racionales que, más allá de la fe, no pueden menos que suscribir quienes nunca imaginaron coincidir con él. Así, llama a la naturaleza hermana y afirma: Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Por eso, entre los pobres más abandonados y maltratados, está nuestra oprimida y devastada tierra, que «gime y sufre dolores de parto» (Rm 8,22). Olvidamos que nosotros mismos somos tierra (cf. Gn 2,7). Nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta, su aire es el que nos da el aliento y su agua nos vivifica y restaura.

Alguna vez leí a un teólogo que se preguntaba qué era más importante: ¿Creer en Dios y vivir como si no existiese o no creer y vivir como si existiese? Y concluía que lo segundo era más importante. Pues bien, creo que Einstein y Freud pertenecen a la segunda categoría, lo que me permite imaginar al primero dándole la razón a Francisco y a don Sigmund, pipa en mano, moviendo la cabeza y diciendo puede ser.

Por E. Raúl Zaffaroni * Profesor Emérito de la UBA. / La Tecl@ Eñe