Una distopía de rostro bifronte

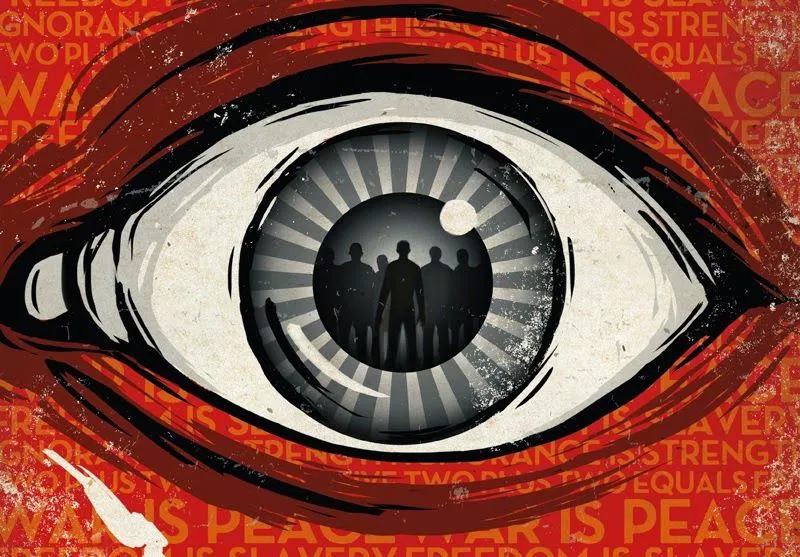

La idea de distopía suele asociarse con el temor o el pesimismo respecto del futuro de la civilización. La literatura distópica nos sitúa frente a la inminencia de una catástrofe o bien, de un (in)mundo arrasado por tecnologías incontrolables, en el cual prácticamente no subsisten resquicios de la humanidad tal como la hemos concebido, al menos, hasta fines del siglo XX. En líneas generales ese enigma que podríamos designar como lo humano se nos presentaba, por entonces, como una compleja argamasa habitada por el asombro y la extrañeza, el éxtasis y la embriaguez, la templanza y la hospitalidad, las razones y las pasiones, el erotismo y la ascesis, la cooperación y la filantropía, los temores y la fragilidad, los odios y las pulsiones destructivas. En aquellas sociedades futuristas pululaban zombis, guerras bacteriológicas, calamidades, sofisticadas naves espaciales, extrañas criaturas, bomberos quemando libros, neolenguas, pantallas inteligentes, vigilancias panópticas. La distopía –aunque transcurría en el tiempo presente de la narración ficcional– solía aludir a un futuro más o menos cercano, encendiendo una señal de alarma, un aviso de fuego ante la inminencia de una catástrofe que quizá podríamos evitar.

Desde el último giro neoliberal en nuestra región (impulsado por personajes como Macri, Bolsonaro, Lenin Moreno o Lacalle Pou), los dispositivos de colonización operaron en un doble sentido: promoviendo una autorresponsabilidad emprendedora coronada por conductas ensimismadas y egoístas, pero también alentando la cultura sacrificial (masoquista), secundada por una crueldad punitiva de ribetes sádicos. Este segundo aspecto remite a los inusitados niveles de persecución política y violencia institucional que requerían tanto la alianza incondicional de los gobernantes neoliberales con los gerentes, los buitres y los grandes propietarios, como la consecuente dinámica del saqueo organizado. Por consiguiente, nos hallamos ante dos facetas constitutivamente imbricadas que se reclaman mutuamente: emprender y punir.

Pero concentrémonos, por ahora, en el primero de ambos rostros. Desde la irrupción de las recetas conservadoras consensuadas en Washington y encarnadas por ciertos tándems tristemente famosos: Friedman y Pinochet, Videla y Martínez de Hoz, Reagan y Thatcher, el capitalismo financiero se lanzó a “la conquista del alma” a través de una diversidad de estrategias que iban desde la seducción hasta la tortura y la desaparición física. En tiempo récord, los trabajadores se fueron convirtiendo en empresarios de sí; la lucha de clases se transformó en un combate contra uno mismo; la explotación fabril, en alegre auto-explotación; la productividad, en rendimiento; la resistencia en auto-responsabilización; la protesta en auto-agresión; el control en auto-control. El espíritu moderno prometeico devino en renuncia fáustica y el panóptico disciplinario cedió su lugar a la omnipotencia de las tecnologías digitales. Si la libertad era, otrora, asumida como una liberación respecto de las coerciones externas, la coacción interior (el entramado de dominación) pasó a vivirse como libertad. Transparencia, flexibilidad, management, vértigo, flujos incontrolables, fitness, goce ilimitado, felicidad, positividad. Una maquinaria obsesionada en producir individuos ahistóricos, antipolíticos, reticentes a involucrarse en reivindicaciones colectivas, auto-centrados, carentes de experiencias, huérfanos de memoria, hostiles a las herencias y a los legados simbólicos.

En nuestro país, la oleada ultraconservadora triunfante en 2015 nos proponía una vida armónica liberada de conflictos, cultivaba las emociones positivas y la proximidad doméstica. Nos invitaba a hacerlo juntos, se presentaba como una propuesta moderna, novedosa y desestructurada, renuente a cualquier etiqueta ideológica que pudiera confundirla con la tradicional derecha conservadora. Gurúes mediáticos, coaching, predicadores, autoayuda, expertos en respiración, mindfulness, buenas ondas, sonrisas impostadas, ministerios de la positividad, decidido combate contra cualquier modalidad de la crítica, del conflicto, de la negatividad, del pensamiento trágico e incluso, contra los espíritus ilustrados que persistían con sus reflexiones, sus argumentaciones racionales y sus deseos de desembarazarse de los tutores mediáticos.

La crueldad como promesa distópica

Luego de una gestión catastrófica que nos legó un país endeudado, con menos industrias, salarios deprimidos y millones de nuevos pobres, tanto el equipo amarillo como sus aliados libertinos de mercado entendieron que era necesario abandonar cualquier promesa de felicidad. Ya no más la danza torpe en escenarios improvisados, ni la lluvia de papelitos ni los globos de colores que habían constituido la obsesión cambiemita durante la campaña electoral de 2015. El delirio de la autosuficiencia, del rendimiento ilimitado y de la absoluta (auto)responsabilidad ante el fracaso seguro de dichas pretensiones, solo puede compensarse si proyectamos nuestra culpa sobre un otro que nos impediría alcanzar la meta deseada, un otro cuyo goce nos resulta insoportable. Así, la amabilidad seductora de los emprendedores libres con afecciones positivas se revela como fantasma de una sociedad violenta, dispuesta a vigilar y a castigar, una sociedad capaz, incluso, del propio sacrificio con tal de evitar la algarabía de ese demonio sobre el que ha vertido todos sus prejuicios.

La violencia punitiva de nuestra derecha en todas sus expresiones ha instalado, en este tiempo presente, aquello que la narración distópica ubicaba en un futuro más o menos lejano. Sus más enconados representantes vienen insistiendo en que los cambios anunciados requerirán sangre, dolor y privaciones; prometen que dejarán sin ayuda social a los millones de pobres que la reciben, y que desconocerán los derechos conquistados por los más humildes; vociferan que las fuerzas de seguridad no darán abasto para reprimir la protesta; proponen aplicarle el código penal a los desvalidos que corten una ruta; nos convocan a poner bombas en las villas; plantean cerrar el PAMI y el Ministerio de Educación, y prender fuego el Banco Central; incitan a comprar armas a los vecinos más distinguidos que así lo deseen; proyectan ingresar al Conurbano pertrechados con ametralladoras; exhiben, inmutables, la necesidad imperiosa de erradicar, aniquilar o terminar con (según la elección semántica de quien lo enuncie) el kirchnerismo, al que consideran un virus maligno; prohíben la utilización, en las escuelas, de lenguajes capaces de nombrar la diversidad, cual cruzados que defienden la inmaculada pureza del “español”; celebran la masculinidad, la virilidad y la blancura de sus orgullosos portadores de ojos claros; se vanaglorian de ganar fortunas remarcando precios; agitan la liberación del mercado de órganos (y de todos los mercados); ejercen la defensa entusiasta e incondicional de las grandes fortunas, los evasores, los buitres, los fugadores seriales y también de los genocidas. Ninguno de aquellos geniales cultores de la ficción distópica se había animado a imaginar un mundo tan tenebroso. Pensándolo bien, el término distopía no resulta adecuado para aludir a este espanto organizado en tiempo presente.

Se nos podrá criticar que esta persistente obcecación por desentrañar los comportamientos de la derecha nativa, demora la urgencia por combatirla. Preferimos parafrasear a Marx aun a riesgo de traicionarlo (destino inevitable de toda traducción), reafirmando que no solo se trata de interpretar el mundo sino también de transformarlo. De lo contrario, ¿cómo habríamos de trasmutar lo que desconocemos, lo que no deja de asaltarnos, de sorprendernos, de abismarnos en la impotencia y la desazón? Para operar sobre el mal, primero es necesario dilucidarlo, pensarlo como problemático, desnaturalizarlo, asumirlo como tal, desmontar su operación ideológica, resistir ante sus cantos de sirena y sus pulsiones de muerte. Y en este sentido, la teoría psicoanalítica puede realizar un aporte tan valioso como el de la filosofía política y el de la crítica de la ideología. El resto es lisa y llanamente, ejercicio militante.

Por Claudio Veliz * Sociólogo, docente e investigador (UBA-UNDAV), director general de cultura y extensión universitaria (UTN)