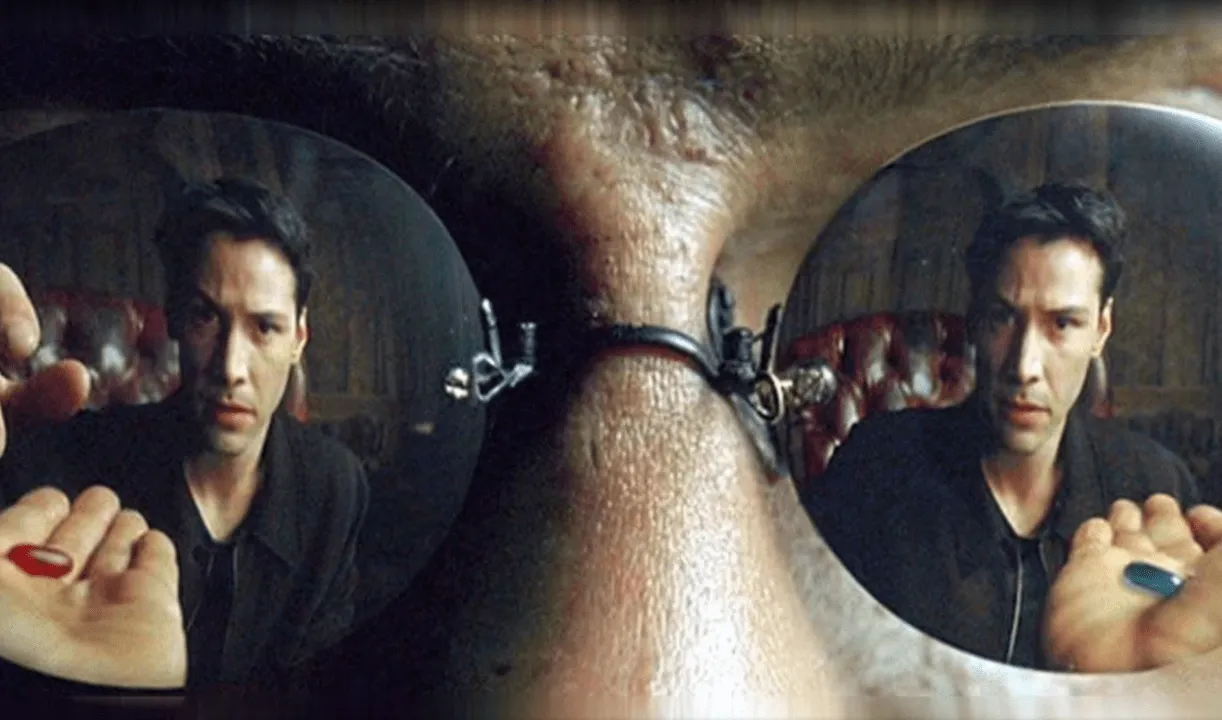

Imagino que todos vieron The Matrix. Al menos la primera, que es del '99 pero, un cuarto de siglo después, sigue siendo modernísima. Y aun si no la vieron, estoy seguro de que, en este universo donde ya existen más memes que palabras, se habrán cruzado con alguna imagen o mención al dilema que Morfeo (Laurence Fishburne) presenta al protagonista Neo (Keanu Reeves), dándole a elegir entre ingerir una píldora azul o una píldora roja.

Esto ocurre a la media hora de un relato que dura más de dos. Y funciona como turning point, el punto en que culmina la cuenta regresiva de la historia, para que la acción despegue como un cohete. Hasta entonces, Neo es el alias que usa Thomas Anderson —un programador al servicio de una corporación que fabrica o comercializa software— cuando trabaja como hacker, es decir, cuando usa su compu para hacer cosas presuntamente ilegales. Neo es un nerd prototípico, que desconfía de la autoridad y ha picoteado Simulacros y simulación de Jean Baudrillard. Y por ende sospecha que detrás del sistema digital que rige nuestras muy analógicas vidas hay algo más, posiblemente siniestro, que al común de la gente se le escapa. Sólo sabe que viene cruzándose con sugestivas menciones a algo llamado "la Matriz" (the Matrix), y que los medios llaman a perseguir a un terrorista que se hace llamar Morfeo, como el dios de los sueños de los griegos, a quien se considera "el más peligroso de los hombres vivos".

Morfeo (Laurence Fishburne) y Neo (Keanu Reeves).

Morfeo (Laurence Fishburne) y Neo (Keanu Reeves).

Morfeo rescata a Neo de las manos de agentes oscuros y le confirma que la Matriz existe, y que sus sospechas sobre la existencia de algo siniestro son acertadas. Pero le advierte que la verdad va más allá de lo que imagina. Y por eso le ofrece una oportunidad en la forma de dos píldoras, una azul y una roja. Si toma la píldora azul, Neo despertará en su cama, creyendo que los sucesos de las últimas horas fueron una pesadilla, y seguirá adelante con su vida, como si nada. Pero si toma la pastilla roja, ya no podrá retornar a su pasada existencia. A partir de ese momento verá las cosas como son de verdad.

Neo se decide por la píldora roja, porque de lo contrario no habría historia — no existiría The Matrix. Pero nosotros —el resto de la humanidad, y como parte de ella, los argentinos— estamos atrapados en la escena del dilema, un loop que se repite ante nuestros ojos y que vuelve a comenzar, cada vez que nos aproximamos a la instancia de tomar una decisión.

Lo cual significa que seguimos siendo prisioneros de la simulación que hasta hoy dimos por buena, de aquello que todavía consideramos realidad.

¿Y cuál sería el universo de la píldora azul? Ese que establece que la especie humana es la más inteligente de las formas de vida que existe sobre este planeta. Una ventaja comparativa que nos permitió pasar de ser poco más que alimento balanceado para predadores —pollos que ya venían de fábrica sin plumas, muy prácticos— a organizarnos como comunidades y desarrollar tecnología que habilitó a defendernos, primero, y después a mejorar calidad de vida. En este universo, la experiencia histórica ayudó a que comprendiésemos cuán dañinos son la guerra y el caos y cuán necesaria es la ley y el orden que establece. También nos arrimó a la conciencia de que los seres humanos tienen derechos, y que ninguna institución —ni los Estados democráticos ni los socialistas de partido hegemónico, como China— puede avasallarlos.

Así descripto, el universo de la píldora azul no está mal. No será un mundo ideal, pero es mejor que el de nuestros antepasados. Porque, más allá de los zigzagueos lógicos, la inteligencia ayuda a que aprendamos de los errores y a que progresemos, de manera más lenta que la deseada, sí, pero sostenida. Y por eso en la actualidad se vive mejor que el Egipto de los faraones, y que en la Edad Media, y que en la Europa de la Revolución Industrial.

...Porque vivimos mejor que en la Antigüedad, ¿o no? ¿No es lo que dice la entrelínea de los libros de historia, con tinta invisible: que pese a todo evolucionamos, que somos más civilizados que antes?

Y sin embargo, la sensación que subsiste en la boca de nuestros estómagos es otra. Parecida a la del Neo que todavía no eligió píldora, aquel que —como le dice Morfeo— sabe algo que no puede explicar, pero que de todos modos siente. ¿Y qué es eso que siente, cuál es la única certeza con la que cuenta? Morfeo la verbaliza por él: "Hay algo en este mundo que no está bien" (There's something wrong with the world.)

En efecto, en este universo nuestro que la píldora azul torna digerible, algo huele a podrido. Todo parece razonablemente ordenado, hasta controlado, pero cuando la imagen se entrecorta o blurea, asoman los fantasmas.

La pregunta es: ¿qué veríamos hoy si nos liberásemos del loop y engullésemos la píldora roja?

Dios es digital

Si tomásemos la píldora roja, esto es lo que veríamos apenas surtiese efecto: que la mayor parte de lo que consideramos real no es sino una simulación que damos por buena. Algo que fingimos ver, y por lo cual actuamos como si estuviese allí, aun cuando no lo está.

Esto es consecuencia del mundo de comunicación digital en que estamos inmersos. Nuestras conductas están condicionadas y formateadas, cuando no francamente dirigidas, por información que llega por celu, compu o TV y a la que validamos con nuestro accionar sin tomar la precaución de chequearla. Nos despierta un celu que asegura que es la hora que dice que es, y no otra. Decidimos cómo vestirnos para salir a la calle consultando el pronóstico del clima. Durante el viaje al trabajo, matamos el tiempo chusmeando data que el algoritmo provee, con el propósito de hacernos sentir bien mediante la confirmación de que nuestros sentimientos y creencias son los correctos. Las tareas por las cuales nos pagan también dependen —poco en algunos casos, muchísimo en otros— de herramientas que presta el sistema digital. (Hasta la forma en que nos pagan es digital. De hecho, el dinero también es digital. Sólo una ínfima parte se transforma en bienes materiales, la mayoría es simplemente una cifra que llega a nuestros dispositivos y que decrece —¡también digitalmente!— a medida que pagamos alquiler, servicios y la mar en coche, vía Internet.) Nuestro entretenimiento se canaliza vía apps, ya sea cine y series, o deportes, o juegos, o erotismo, o chusmerío disfrazado de información. Nuestras relaciones afectivas se sostienen o pudren mediante mensajería virtual. Nuestras chances en materia de amor dependen de sistemas de citas.

Por eso usé el término inmersión, sin ingenuidad. Estamos sumergidos en un universo digital, que es la segunda atmósfera dentro de la cual transcurre la vida humana. Si se nos cortase el chorro —si un pulso electromagnético nos dejase sin servicio—, nos enfrentaríamos a infinidad de complicaciones, porque casi todo dejaría de funcionar como funcionaba. Pero la peor parte sería, quizás, la sensación de asfixia que abruma a quien se le quita de cuajo la sustancia a la que era adicto.

Entraríamos en un shock que nos pondría en peligro de muerte porque, habiendo integrado nuestras vidas a un sistema artificial, la verdad —lo real-natural— podría matarnos. En potencial, ¿eh? Podría. Porque si nos quedásemos sin la atmósfera verdadera —sin oxígeno y toda esa vaina—, moriríamos de una. Pero sin la atmósfera artificial a la que nos aclimatamos, técnicamente no moriríamos... a menos que renunciásemos, o no lográsemos, a estar a la altura de la circunstancia.

Eso es lo que ocurre cuando te alejás de la realidad durante mucho tiempo, para consumir tupido hiperrealidad. Que también es un concepto de Baudrillard. El franchute la definió como "la generación de modelos de lo real que no tienen fundamento en la realidad". Lo cual significa en criollo que, para nosotros, hoy es más importante lo que se llama "la realidad del consenso" —aquello que acordamos, y por ende decidimos, que es lo real, o sea: una construcción intelectual— que lo real verdadero. Si pudiésemos medir cuánto de lo que pensamos o sobre lo que conversamos durante el día se corresponde con algo que nos consta, de lo que fuimos protagonistas o testigos, y cuánto es, por el contrario, comentario de cosas que nos comunicaron que ocurrieron o se dijeron, nos daría vértigo.

Esto le está ocurriendo a todos, prácticamente en todas partes. Suena inevitable, dado el desarrollo tecnológico del que participamos y al que le sacamos tanto provecho. Si el universo digital ayuda a que vivamos mejor —a que nos informemos mejor, a que nos comuniquemos mejor—, ¿por qué renegar de sus beneficios, no? El tema es que la simulación a la que hemos sido arrojados no es inocente. Nos usa más de lo que lo usamos, porque nos convierte en trabajadores informales a su servicio: creadores de lo que hoy se llama "contenido", donantes voluntarios de información que debería ser privada — la nuestra propia.

Pero eso está muy lejos de ser lo más grave. Lo peor, porque es condición de nuestra actitud sumisa, es que nos mueve a dar por real la ficción de que vivimos en un lugar donde prima la democracia.

El desierto de lo real.

El desierto de lo real.

La diferencia entre la realidad y esta ilusión de la cual somos co-partícipes, en tanto actuamos como extras, es tan grande, tan extrema, como la que muestra The Matrix entre la simulación del comienzo y lo que Morfeo llama "el desierto de lo real".

La fantasmagoría digital oculta la ruina de nuestra civilización, que está en marcha, y a todo trapo.

(Ir)Realidad virtual

Lo que hacemos los argentinos cada día, tan pronto nos levantamos, es colocarnos uno de esos visores o cascos de realidad virtual, y llevarlo puesto hasta que nos vamos a dormir otra vez. Esos que se usan ante todo para jugar: que te muestran una realidad alternativa, una simulación digital, con la que interactuás no sólo con los dedos como al manipular un joystick sino con el cuerpo entero, como si ese universo también estuviese sometido a las reglas de la física que nos contienen.

El juego al que los argentinos nos prestamos a diario se llama Democracia. En esa simulación, vivimos en un país que tiene un Presidente consagrado mediante voto libre, que gobierna según la Constitución y cuyas decisiones son controladas y contrapesadas por el Congreso y el Poder Judicial. Además de velar por el bienestar de todos y cada uno de nosotros —porque esa es su tarea—, el Presidente cuida de los intereses de la nación, para que no resulten avasallados por otros países o regiones. Como además somos parte del sistema capitalista, regula la dinámica económica para que los grandes jugadores no abusen de su poder y se comporten como parte saludable de la vida laboral-productiva, y no como tumores.

Eso es lo que vemos desde que despabilamos y nos conectamos a la red. En la pantallita que brilla ante los ojos y cubre todo el espectro visual, no contemplamos el país real sino una simulación de los últimos 40 años, donde más allá de sus defectos y limitaciones, las instituciones funcionaban. Lentas, caprichosas, más pendientes de su conveniencia que del correcto desempeño, pero se movían. Reaccionaban ante la presión ciudadana, que todavía era una presión real, material, innegable. A eso seguimos jugando, llevados por la inercia: a que todavía vivimos en la Argentina del '84, del '92, del '99, del 2004, del 2013. Pero ese país ya no existe, porque hoy casi nada responde a los parámetros a que estábamos habituados. Si nos quitásemos los visores de sopetón —si tomásemos la píldora roja—, veríamos un páramo, un escenario apocalíptico, las ruinas de lo que alguna vez fuimos — el desierto de la Argentina real.

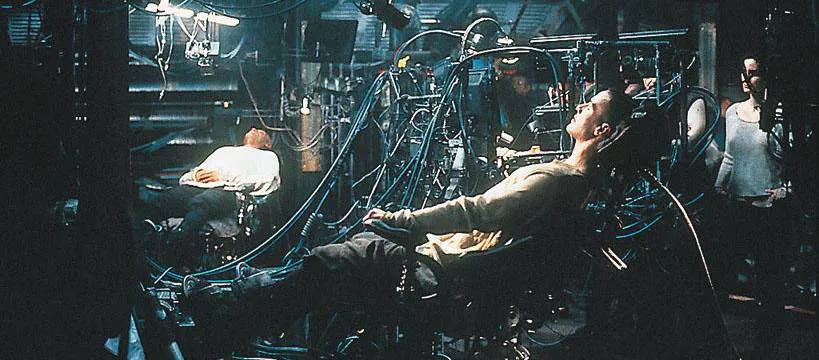

Neo, conectado a la Matriz.

Neo, conectado a la Matriz.

Tenemos un Presidente que gobierna a decretazo limpio, menefregándose en las leyes. Sus decisiones caen siempre dentro de las mismas dos categorías: 1) Medidas tendientes a dejar indefensa a la población y beneficiar a los más ricos y a sus sicofantes; y 2) Medidas tendientes a generar indignación, escándalo, y por ende a proponer disputas inconducentes, mientras el saqueo avanza. Las primeras medidas son devolución de favores a quienes que lo ayudaron a llegar donde está y a los que lo sostienen porque todavía les rinde — los grandes fierros de la economía. Las segundas lo mantienen relevante, creando realidad política a través de su habilidad para el show, porque el Presidente es el primero en tener claro que el día que deje de entretenernos —cuando lo que diga o haga deje de interesar o francamente aburra, cuando nuestro dispositivo lo ponga en mute—, el poder de que ahora dispone se extinguirá.

Nadie sabe mejor que él que llegó a la Casa Rosada porque ni los gorilas quieren a Macri. Que una mayoría ocasional lo puso a encabezar el circo porque era más novedoso y divertido, pero para que se sometiese a las políticas que el otro propugnó siempre y concretó a medias. Por eso mismo quien hoy nos gobierna es un regente, un mascarón de proa. El verdadero rey es Macri, que maneja los resortes cruciales del poder. (Incluyendo el Judicial, por cierto.) Esta situación es inestable, no puede durar, porque incomoda a ambos. El Presidente necesita acrecentar su poder efectivo, para llegar a una instancia que le permita prescindir de Macri, perdurar sin la condición de su apoyo. Y Macri, que debería estar chocho porque ejerce el poder sin padecer sus consecuencias, se sale de la vaina porque, primero, tiene claro que el otro se muere por traicionarlo; y segundo, porque después de haber vivido años opacado por su padre, el rol de segundón se le da fatal. Necesita ser él quien vuelva a bailar sobre los escenarios y los balcones, aunque eso signifique danzar sobre las tumbas de todos nosotros.

De forma complementaria, el Poder Judicial se rebajó hasta adquirir su forma más degradada y repugnante del último medio siglo. Lo cual es mucho decir. Cualquier persona decente e inteligente que considere presidir el país sabe que le será imposible hacer algo positivo, a no ser que se decida a abolir la aristocracia tribunalicia, para reconstruir el sistema casi desde cero. Y el Congreso está obturado, porque los legisladores que quieren legislar son minoría frente al oficialismo, el macrismo, la venalidad de quienes votan una cosa y afuera dicen la contraria y el cinismo de quienes son peronistas de la boca para afuera. En los hechos, no se diferencia mucho del antro de mercaderes y arbolitos —porque cambiaban monedas griegas y romanas por tirias— que Jesús desarmó a patadas, según los Evangelios, para que esos turros no convirtiesen el templo en "una cueva de ladrones". Nuestro Congreso debería ser el templo de las leyes, y no la vergüenza que es hoy.

La democracia argentina sólo existe en el juego de realidad virtual. En la actualidad, ninguna institución funciona como debe ni otorga garantías. Dentro de poco, no vamos a saber siquiera si los alimentos envasados que compramos son aptos para consumo humano y si el agua que bebemos es potable, porque el gobierno también se está cargando esa tranquilidad. Y esa será apenas una entre múltiples razones por las que el juego comenzará a fallar, aunque no nos quitemos los visores. Los mandos no responderán a las órdenes, porque se perderá la concordancia entre el paisaje virtual y los escollos que presentará el paisaje real. Y entonces nos pegaremos un palo tras otro, nos haremos daño, hasta que revoleemos los visores a la mierda y optemos por ver qué mierda está pasando, de verdad.

Lo que está pasando es que dejamos que el poder económico devorase por dentro el edificio democrático, como termitas. Lo mirás por fuera y parece como siempre: ahí están la Rosada, Tribunales, el Congreso, todo sigue en pie. Y sin embargo, está carcomido hasta los cimientos. Los bichitos se lo morfaron entero, hicieron mil y un túneles dentro de su estructura y ahora contiene más aire y aserrín que madera. Bastaría un estornudo para que se veniese a pique, reducido a polvo. Y cuando eso ocurra —porque va a ocurrir, de un modo u otro—, comprenderemos que no somos los seres civilizados que creíamos ser, amparados por un sistema de leyes tejido durante siglos, sino apenas esclavos modernos, sujetos al capricho de bandoleros y tiranos que hacen y deshacen a su antojo.

En algún sentido, vivimos peor que nuestros antepasados. Los esclavos de antaño estaban limitados por el grillete de hierro y el látigo. Pero nosotros no llevamos grilletes ni cargamos con marcas rojas en el lomo. Somos esclavos voluntarios, y eso lo torna todo más difícil. Una cosa es rebelarse contra un sistema injusto, contra cadenas palpables, y otra muy distinta es rebelarnos contra nosotros mismos, contra un espíritu pusilánime y una vocación de rebaño. Antes se toleraba a Nerón o a Calígula porque el pueblo no intervenía en su elección, eso se dirimía dinásticamente o por golpes de palacio. Ahora somos nosotros los que elegimos a Nerones y Calígulas, los que decidimos poner nuestros destinos en semejantes manos. Nadie nos apoya una 9 mm. en la nuca para hacerlo. Los votamos voluntariamente. Y por eso, las hipótesis que intentan responder por qué se elige a Trump y a Milei desde lo político y lo económico no alcanzan.

Una cosa es considerar que un candidato coincide con tu postura ideológica o te conviene más en términos económicos. Eso forma parte del menú del juego electoral. Pero lo que no está en el menú, lo que no figura en sus páginas, es la posibilidad de entronizar a una persona que parece diseñada en laboratorio para reunir los peores rasgos de la condición humana: los más abismales, los más nauseabundos, la indignidad y la estulticia hechas carne, la completa ausencia de toda virtud. Porque eso es lo que son Trump y Milei, y nunca lo han disimulado. (Le echás un vistazo al gabinete de locos, nazis, incompetentes y perversos sexuales que está armando Trump, y pensás que ni El Astrólogo de Los siete locos lo hubiese hecho mejor. "Yo creo en un único deber, luchar para destruir esta sociedad implacable", decía el personaje de Arlt. Trump parece decidido a destruirla desde adentro.) Cuando ponés el destino de todos en manos de alguien así, el tema ya no es político ni económico: es existencial, y señala que en una mayoría circunstancial primó la pulsión de muerte por encima de la vital.

Todo lo cual no debería sorprender, porque no es más que la progresión del sistema al que renunciamos a poner coto a tiempo, a contener antes de que se desmadrase. Lo explicaba hace años y con más gracia que yo el comediante George Carlin, en un monólogo de 2005 que decía así:

"La razón por la cual el sistema educativo apesta es la misma por la cual no va a mejorar nunca, pero nunca, nunca. No lo esperen. Conténtense con lo que hay. Porque los dueños de este país no quieren eso. Hablo de los dueños de verdad. Los grandes intereses empresarios que controlan las cosas y toman todas las decisiones importantes. Olvídense de los políticos. Los políticos están puestos ahí para darte la idea de que podés elegir libremente. No podés. No tenés elección, vos tenés dueños, ellos son tus amos. Son los dueños de todo, tienen todas las tierras importantes, todas las corporaciones, se han comprado el Congreso, las capitales y las municipalidades, tienen a los jueces en sus bolsillos traseros y también manejan los medios, así pueden digitar la información que te dan. Nos tienen agarrados por las pelotas. Gastan billones de dólares al año haciendo lobby para conseguir lo que quieren. Y nosotros sabemos lo que quieren. Quieren más para sí mismos y menos para todos los demás. Pero yo les voy a decir lo que no quieren. No quieren un pueblo capaz de pensar críticamente. No nos quieren bien informados ni bien educados. No están interesados en eso. Eso va en contra de sus intereses. No quieren gente que sea lo suficientemente lista como para sentarse ante la mesa de su cocina y darse cuenta de cuánto la jodió el mismo sistema que los tiró por la borda treinta años atrás. ¿Saben qué es lo que quieren? Trabajadores obedientes. Gente que sea lo suficientemente inteligente para manejar las máquinas y llevar adelante el papeleo, y lo suficientemente estúpida para aceptar sin protestar puestos de laburo que cada vez son más de mierda y cada vez pagan menos por más horas y peores condiciones, sin horas extras y con pensiones que desaparecen apenas las cobrás. ¡Y ahora están viniendo por la guita de las jubilaciones!"

El sistema es así. Insaciable. Y la hiperrealidad en que nos sumerge, pantallitas mediante, es lo más parecido que existió nunca al Kit para el Esclavo Perfecto. Eso deberían decir las cajitas, cada vez que compramos un aparatito nuevo: "¡Conviértase en el mejor socio de su explotador! ¡Sea su propio kapo!" (Kapo con ka, como los prisioneros de los campos de concentración que verdugueaban a sus iguales al servicio de los nazis, con tal de pasarla apenas mejor que ellos.)

¿Nos queda alternativa? ¿Cómo lo sabría yo, que soy apenas un escritor? Por lo pronto, ninguna de las que tenemos a mano parece ser de efecto instantáneo o definitivo. Disponemos de herramientas, nomás. Habría que apurar la píldora roja y bancarse la angustia de ver las cosas como son, y no como nos las muestran. Dejar de auto-engañarnos. Por nosotros mismos, que conocimos otro mundo y sensaciones mejores que estas. Por las generaciones jóvenes, que nunca experimentaron otra cosa que el universo digital y a quienes se le achica el menú de lo que se permiten experimentar, sentir, pensar: muchos de ellos no han vivido nunca una emoción verdadera, sólo su versión photoshopeada. Pero además, porque lo que está pasando no tiene nada de normal. Esto es una emergencia, puro estado de excepción, al no podemos seguir ignorando, siéndole indiferentes.

La otra herramienta de la que disponemos es la política, que en su mejor expresión es bellamente analógica. Porque si no hacemos política, la única alternativa que queda es la violencia. Para ser sincero, las condiciones económicas de hoy son mucho peores que las que motivaron insurrecciones en los '70. Pero la experiencia histórica del país tiene mucho que decir respecto de las contraindicaciones de esa vía.

Si bien es cierto, como Carlin dice, que la mayoría de los políticos se ríe en tu cara, no todos son así. En momentos como este, Cristina es mucho más que la vanguardia de la oposición. Es la única garantía de que disponemos, para conservar la institucionalidad. Encarna la posibilidad agónica que todavía nos queda, de rescatar el edificio de la democracia antes de que se derrumbe; la última posibilidad constructiva, antes de caer en la desesperación generalizada.

La píldora azul nubla el entendimiento vía simulacros, pero la píldora roja permite ver una verdad tan simple como irrefutable: dime a quién persiguen los poderosos que te explotan, y te diré a quién temen.

Lo que ocurra en los próximos meses dirimirá cuál fue el color de la píldora que tomó el pueblo, cuando el siglo XXI se aprestaba a superar el primer cuarto de su recorrido.

Como dice Morfeo a Neo a la media hora de The Matrix: esta es tu última oportunidad.

Por Marcelo Fugueras