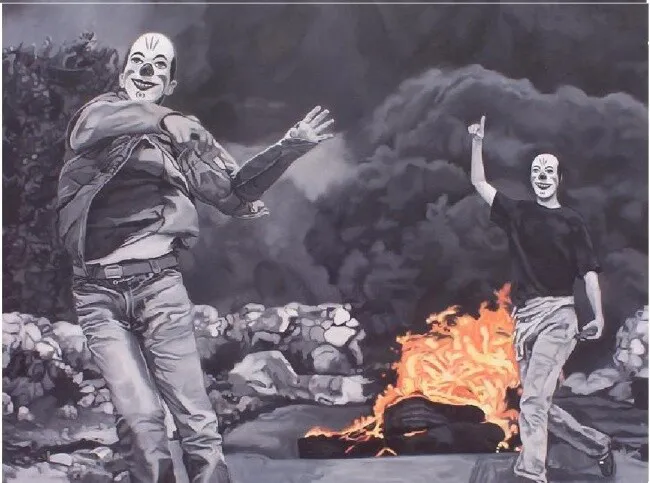

A mediados del año 2008, el escritor y filósofo español Rafael Argullol, recién regresado de Italia, escribió una columna en el diario El País titulada “El rey-bufón”, en la que refleja las sensaciones recibidas frente al reciente ascenso de Silvio Berlusconi. Se trata de una nota seminal, en la que el autor describe un fenómeno que inaugura nuevos tiempos políticos. Afirma que el personaje Berlusconi, “aunque posee características genuinamente italianas, trasciende el escenario político de Italia y en este sentido se ha transformado en un arquetipo que nos afecta a todos. Lo más preocupante es que en muchos aspectos Berlusconi se perfila, no tanto como una rémora del pasado inmediato, cuanto como un anticipador de tiempos futuros”. Relata que sus amigos italianos han experimentado sensaciones probablemente similares a las de quienes todavía se siguen refregando los ojos en la Argentina. Los amigos de Argullol estaban desolados porque no entendían cómo un personaje de la catadura de Berlusconi, “siendo un fenómeno político muy tangible, se había convertido casi en un problema metafísico sobre el que se hacen todo tipo de cábalas”. En opinión de Argullol, la jugada maestra de Berlusconi había consistido en usurpar varios papeles y presentarlos superpuestos ante sus adversarios: “De un lado, el rey absoluto que se apodera de la mayoría de los resortes del poder; de otro lado, el bufón que distorsiona grotescamente el paisaje, aunque no para proclamar la verdad, como harían los bufones medievales o barrocos, sino para reforzar la mentira”. Durante la Edad Media, los bufones cumplían un papel destacado en el palacio real, ya que tenían el privilegio de ironizar sobre cualquier autoridad, incluyendo al rey, lo que les permitía convertirse en la correa transmisora de algunos malestares de la sociedad. Los bufones modernos, en cambio, utilizan la vulgaridad, la provocación y el escándalo para llamar la atención, pero ocultan lo esencial, es decir, su condición de prestanombres al servicio de los grandes grupos corporativos que en estos días, sin pudor alguno, los arropan en la visita al Vaticano.

El ascenso de los nuevos bufones

Es posible atribuir a las redes sociales una contribución importante en el ascenso al poder de los nuevos bufones. Esto no significa negar la responsabilidad compartida de una clase política que no ha sabido extraer las lecciones del 2001. Pero esa autocrítica corresponde a los partidos políticos y no es el tema de esta nota. Los algoritmos empleados por las compañías que tutelan las redes sociales crean cámaras de eco donde solo se recibe la información que se ajusta a las preferencias ideológicas o políticas de los usuarios. Se produce así un alineamiento de todas nuestras identidades en una mega identidad ideológica-partidista donde el factor de homogeneidad la ofrece la búsqueda de un enemigo externo. No hay otra manera de explicarse que simpatizantes de partidos socialdemócratas en la Argentina hayan terminado votando a un representante de la ultraderecha libertaria. También debemos computar entre las causas de la crisis de representación a la disrupción ocasionada por la pandemia del Covid-19, que ha sido especialmente grave en sociedades como la nuestra, que ya venían siendo golpeadas por una persistente crisis económica. Pero otra cuota de responsabilidad cabe asignar a la bronca contra los usos indebidos de la política y el sistema tradicional de expolio del Estado, unido a un proceso inflacionario desbordado por la procrastinación de los responsables. Los nuevos bufones han sabido utilizar con astucia el profundo malestar creado por este conjunto de fenómenos.

La polarización ha sido también un proceso consciente alimentado por los medios y diseñado desde el gobierno de la derecha conservadora durante el gobierno de Mauricio Macri. La intervención de ciertos jueces que se prestaron a formular falsas acusaciones penales recreó un clima de división ideológica en la sociedad similar al que se vivió luego del golpe contra Perón en el año 1955. Esto permitió transformar la política en una campaña moralizadora de unos partidos políticos inmaculados dedicados a deslegitimar a los adversarios. La polarización lleva a la crispación, donde se naturaliza el insulto y la difamación para denigrar al otro, lo que contribuye al desprestigio del conjunto de la clase política. Esa deslegitimación autoinfligida deriva en una desconfianza generalizada hacia la política institucional y en movilizaciones de los votantes hacia las posiciones más extremas. Aparecen así los outsiders de la política, que ofrecen soluciones simples para problemas complejos y buscan hacerse un lugar culpabilizando a la casta, es decir, englobando al conjunto de la clase política sin matices de ningún tipo.

El ascenso de los nuevos bufones produce efectos tremendamente perturbadores en la política democrática. De pronto, personas que no han hecho el cursus honorum dentro de un partido político o al frente de un espacio de gestión pública pueden ser electas en puestos de enorme responsabilidad institucional. De este modo, rápidamente, se revela la extremada incompetencia para abordar y resolver problemas complejos. Frente a esta carencia de auctoritas —es decir, de una cierta legitimación socialmente reconocida a partir de un saber hacer— se acude a dos recursos que contribuyen a agravar los problemas. Por un lado, al delirio místico, es decir, a la presentación de programas que carecen de inserción en la realidad política y social de las sociedades modernas. Solo desde una visión delirante de la política se puede presentar en la actualidad un programa que proclama la desaparición del Estado o su jibarización extrema. El otro recurso consiste en refugiarse en el autoritarismo. Frente al fracaso en el intento de imponer políticas que no están legitimadas socialmente, se acude a la sustitución de los procedimientos democráticos por el recurso a las convocatorias plebiscitarias o, en el caso extremo, al cierre del Parlamento. Como argumentaremos a continuación, ese conjunto de circunstancias adquiere carácter inflamable cuando nos encontramos en el marco institucional de un sistema presidencialista, que otorga enormes poderes al Presidente. Es un tema en el que vale la pena detenerse.

Las monarquías presidenciales

El sistema presidencialista nació en América como un sustituto republicano de las monarquías europeas. Los constitucionalistas estadounidenses que elaboraron la Constitución de 1790 de Filadelfia no tenían un rey a quien coronar y optaron por establecer la figura de un monarca elegido temporalmente. Luego, los países latinoamericanos, que siguieron la estela de la Constitución estadounidense, adoptaron el mismo régimen. Como señaló Bolívar con toda crudeza, los países que habían roto con el pasado colonial necesitaban “reyes con el nombre de Presidentes”. La característica más significativa del sistema presidencialista, que lo diferencia radicalmente de los sistemas parlamentarios europeos, es la extrema rigidez del procedimiento de revocación en los casos de pérdida de legitimidad de origen por el desgaste en el ejercicio del gobierno. Salvo los casos especiales de juicio político (impeachment en Estados Unidos), no es posible cesar al Presidente. Es este el argumento más poderoso que existe contra el presidencialismo y que fuera tratado exhaustivamente por Juan J. Linz y Arturo Valenzuela en Las crisis del presidencialismo (Alianza Editorial, 1992). Más recientemente, en el libro American Affective Polarization in Comparative Perspective (Cambridge University Press, 2020) de Noam Gidron, James Adams y Will Horne, se invocan tres factores que harían que un país fuera más propenso a caer en una crisis institucional. Dos factores son de orden económico-social y no necesitan explicación: la extrema desigualdad y el desempleo crónico. El tercero tiene que ver con el esquema institucional, dado que los países con sistemas presidencialistas tienden a caer más fácilmente en la polarización, incrementando la dificultad para alcanzar ciertos consensos que son las vías naturales para sortear las crisis terminales.

Otro grave problema del presidencialismo proviene de la legitimidad dual entre el Ejecutivo y el Congreso como causa de inestabilidad cuando el Presidente carece de una mayoría que lo respalde en las cámaras. Se produce entonces la situación de dualidad de poder entre el Ejecutivo y el Parlamento, fenómeno que en la literatura es conocido como “gobierno dividido”. La crisis puede dar lugar a la salida voluntaria o forzada del Presidente electo, o si es el Presidente el que se impone, puede llevar a la disolución ilegal del Congreso para resolver el conflicto. La novedad del caso argentino, con el ascenso de Milei, es que el sistema de balotaje ha dado lugar a un nuevo fenómeno de ilusoria mayoría electoral que se produce cuando el Presidente no está respaldado por una bancada de senadores y diputados equivalente. Es decir que el gobierno nace dividido y afronta desde el comienzo graves problemas como los que actualmente han aflorado y quedado expuestos a los ojos de todo el mundo en el bochornoso trámite parlamentario de la ley Ómnibus.

El tercer problema del presidencialismo es la existencia de un componente plebiscitario, que es una tentación a la que es fácil recurrir cuando se avizora la posibilidad de fracaso. De este modo la política pasa a convertirse en una suerte de juego de dados. Por lo tanto, frente a esta nueva realidad política, donde el ascensor mediático coloca en la presidencia a personas carentes de apoyos en el Congreso, se debería reflexionar nuevamente sobre los problemas del presidencialismo. Desde una perspectiva teórica, sería más lógico que el jefe del Gabinete o Primer Ministro fuera elegido por la Cámara de Diputados y su mandato durara mientras cuente con el respaldo de la institución que lo designó. De esta manera se ganaría en coherencia y estabilidad. La reforma constitucional de 1994 pretendió aproximarse a un sistema parlamentario instituyendo la figura del jefe del Gabinete, pero al ser un ministro designado por el Presidente, que puede cesarlo en cualquier momento sin intervención del Congreso, se quedó a mitad del camino. No estamos ante una cuestión meramente especulativa. Si el sistema presidencialista y las nuevas realidades mediáticas facilitan que se instalen en el poder personajes bufonescos, las democracias latinoamericanas estarán en riesgo permanente de colapso.

Aleardo Laria Rajneri / El Cohete