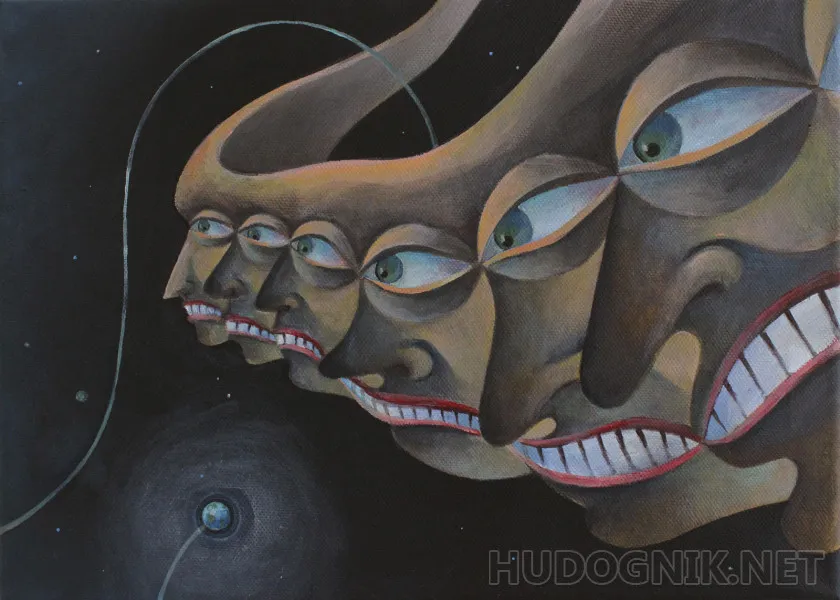

Una vieja fábula de origen más o menos oriental refiere la historia de un hombre que encuentra en el sótano de su casa una vieja lámpara de aceite. Al frotarla con la intención de limpiarla se le aparece un genio; en agradecimiento por haberlo liberado, éste le concede un deseo. “Pide lo que quieras y te será concedido, pero te prevengo que tu vecino recibirá el doble de lo que pidas.” El hombre, que detesta a su vecino, pasa así de la alegría al fastidio. Siempre soñó con ser inmensamente rico pero la idea de que su enemigo lo sea aún más le genera un rechazo inapelable. Desconcertado, se aleja del genio y reflexiona durante un rato largo, con la mirada perdida. Vuelve entonces con una gran sonrisa y le pide: “¡Arráncame un ojo!”

Pudiendo simplemente rechazar la propuesta del genio y seguir con su vida sin cambios—y con ambos ojos— el hombre prefiere empeorarla con tal de que su vecino padezca un sufrimiento mayor.

En su muy recomendable ensayo Breve historia del antipopulismo, Ernesto Semán escribe: “Durante el siglo XX, el antipopulismo ha sido la forma predilecta de imaginar esa amenaza que viene desde abajo y aquella promesa correctora que debería aplicarse desde arriba. (...) Aquel peligro populista es difuso y variado en el tiempo, una quimera más que un objeto, pero con una característica estable: el populismo se piensa casi siempre como una forma defectuosa de integración de las masas a la política moderna. Esta falla convierte al populismo no solo en un obstáculo sino en el obstáculo que se interpone entre la realidad de un país inconcluso y su ideal. La historia del antipopulismo es, entonces, la historia de los intentos por corregir esa imperfección.

El antipopulismo ha cambiado de nombre a lo largo del último siglo (anti-yrigoyenismo, anti-peronismo y hoy, circunstancialmente, anti-kirchnerismo) pero representa un mismo ideal político opuesta a la “amenaza populista”, es decir, al empoderamiento de las mayorías. Propone volver a un paraíso perdido tan virtuoso como imaginario en el que la Argentina fue a la vez una potencia y un vergel, un país manso en el que no existía la puja distributiva. Basta recorrer la prensa opositora a Hipólito Yrigoyen para detectar el mismo fraseo que luego la oposición utilizaría contra el primer peronismo o incluso durante las presidencias kirchneristas, en particular las de CFK. Yrigoyen era “un tirano” y su gobierno era “una asociación ilícita”, cuyos ministerios rebosaban de “prontuariados”. La Nación afirmaba que el nivel de agresión empleado por el gobierno radical superaba el del “período más oscuro” de la historia política del país, es decir, el de Rosas, y que esa violencia llevaría a la “reacción de la consciencia argentina”, prefigurando así el golpe de 1930. La Fronda, un diario menos refinado que la tribuna de doctrina, destacaba por su lado que “el triunfo del radicalismo en toda la República ha tenido como principal consecuencia un predominio evidente de la mentalidad negroide.” Recordemos que antes de la llegada del peronismo, los negros eran los radicales.

Como el hombre de la fábula y su vecino detestado, el antipopulista concentra en el populismo su odio tenaz. Es el culpable de todos sus males. Lo notable es que la doctrina antipopulista, surgida del temor de las clases más favorecidas frente a la “forma defectuosa de integración de las masas”, haya logrado permear hacia las clases menos favorecidas.

En ese sentido, siempre recuerdo a mi tío Ernesto, un hombre que vivió de changas y del sueldo de docente de mi tía, nació en un hospital público, cursó sus escasos años de escolaridad en una escuela del Estado, falleció en una clínica del gremio docente y detestó durante toda su vida al peronismo. Alguien a quien el mercado jamás detectó consideraba, asombrosamente, que la Argentina padecía un exceso de Estado, repitiendo así las palabras del entonces ministro de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz. Cuando mi tío denunciaba “los privilegios” nunca se refería a los de las grandes empresas argentinas que reciben subsidios de todo tipo, nacionalizan sus deudas o incluso utilizaron a los grupos de tareas de la dictadura para hacer desaparecer a los delegados sindicales y poder así frenar la puja salarial. Tampoco pensaba en los ricos de la Argentina, que siempre han pagado impuestos más bajos que los de sus pares de los países desarrollados. No, para mi tío los privilegiados eran los empleados públicos, incluso los barrenderos, que gozaban de una inaceptable seguridad laboral y que, por definición, no trabajaban. Lo mismo pensaba de los representantes sindicales, corruptos por esencia. Confundía, en realidad, derechos con privilegios. En cambio, sentía por los poderosos una gran admiración y una asombrosa cercanía. Por un extraño efecto que conjugaba la psicología con la magia, esa cercanía inventada lo hacía sentirse lejos de la clase media baja a la que pertenecía. Una Argentina sin privilegios, para él, era un país sin empleados públicos o incluso sin sindicatos.

La victoria del Presidente de los Pies de Ninfa en las elecciones del año pasado tiene mucho que ver con el antipopulismo que profesaba mi tío. Desde el 10 de diciembre asistimos a una prédica oficialista que asimila derechos a privilegios, por supuesto inaceptables. No sólo son privilegiados los empleados públicos en general, cuyos despidos masivos se anuncian como victorias, sino también los investigadores, los médicos, los pilotos de línea, los profesores universitarios, los cineastas, los estudiantes, los jubilados que pretenden vivir de sus haberes e incluso los pacientes oncológicos que no pueden pagar su tratamiento. Todos son “degenerados fiscales” que atentan contra el equilibrio de las cuentas públicas.

El modelo en sí no es novedoso: el gobierno de La Libertad Avanza representa la cuarta recaída neoliberal de los últimos cincuenta años, desde la dictadura cívico-militar, los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa, y el de Mauricio Macri. Es un plan de negocios, con unos pocos ganadores y una mayoría de perdedores. Lo novedoso es la crueldad explícita. Más allá de que el gobierno de Cambiemos incursionó en un discurso cruel (recordemos las expresiones como “curro de los DDHH” o ”grasa militante”), nunca llegó al nivel de desprecio con el que los funcionarios actuales denigran a Aerolíneas Argentinas, ARSAT, las universidades públicas, los hospitales, el CONICET o cualquier dependencia pública. Lo mismo ocurre con los organismos de DDHH o las organizaciones sociales.

La crueldad explícita es el instrumento de este nuevo plan de negocios, como lo fue el genocidio durante la última dictadura cívico-militar. No se trata de excesos de tal o cual funcionario, o de la inestabilidad emocional del padre de Conan, sino de un sistema coherente cuyo objetivo, en este caso, es compensar la ausencia de resultados. El Presidente de los Pies de Ninfa no cumplió ninguna de sus promesas, ni siquiera en lo que respecta a la tan festejada inflación: si todo sale bien, en noviembre tendremos el mismo nivel de inflación que un año atrás, salvo que habremos destruido la producción industrial y sumado más de cinco millones de pobres.

En realidad, se trata de una crueldad compensatoria. Como en la fábula de origen más o menos oriental, el gobierno de la motosierra le arranca los ojos a nuestro vecino para que festejemos que apenas nos extirpó uno.

Por Sebastián Fernández